ITの急速な進歩と社会の変容により、ITインフラの課題が浮き彫りになっている企業が増えています。課題を解決しないままにしておくと、業務の生産性低下やシステム障害などさまざまなリスクが出てくるでしょう。

しかし「課題はあるはずだが正しく認識できているか怪しい」「課題の解決方法がわからない」という企業も多いかと思います。

そこで、本記事ではITインフラの良くある課題と解決方法について紹介します。本記事を最後まで読めば、自社の課題を洗い出し解決に向けて次のステップへ移行できるでしょう。

ITインフラの主な課題5つ

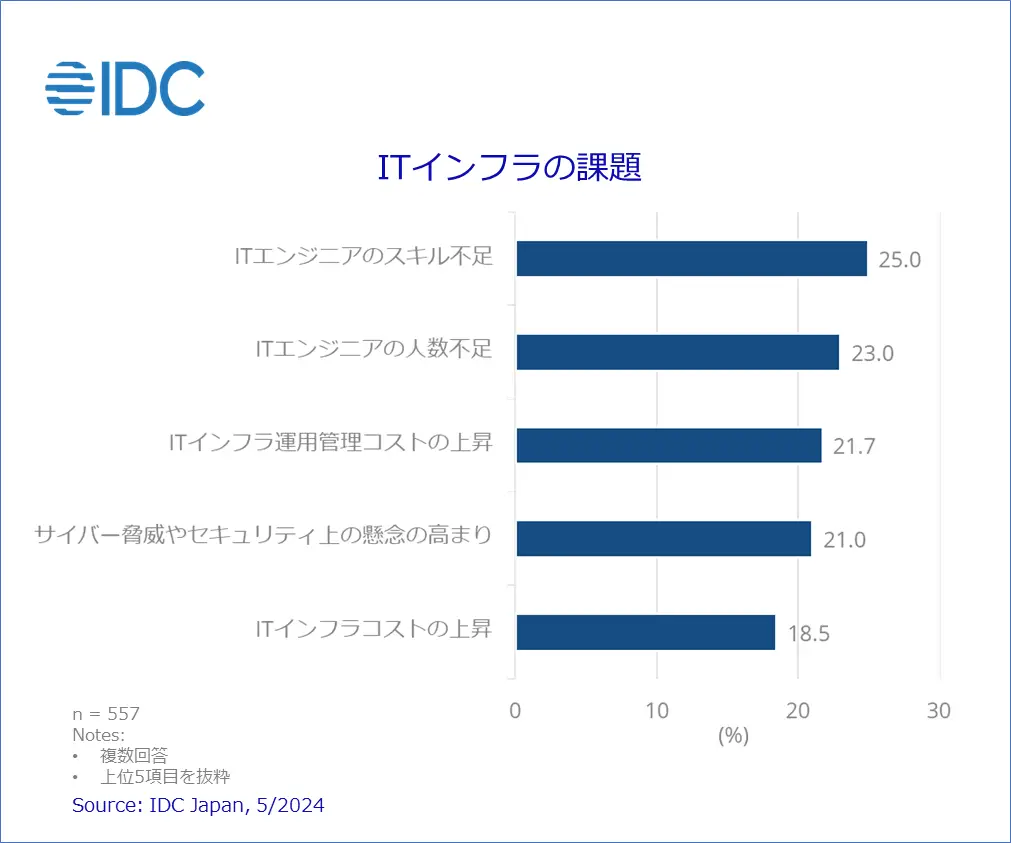

出典:IDC Japan

出典:IDC Japan

上のグラフは、IT専門調査会社IDC Japan社が実施した「国内ITインフラ運用動向調査」の結果を表したものです。このグラフを元にITインフラの主な課題を5つ解説します。

- インフラエンジニア不足

- セキュリティリスクの上昇

- 運用コストの増大

- ITインフラの拡大・複雑化

- ネットワーク通信量の急増

1. インフラエンジニア不足

ITインフラが拡大傾向にある一方で、それを支えるインフラエンジニアの供給が追いついていません。経済産業省の調査によると、2030年には約79万人のIT人材が不足するとの結果が出ています。

出典:

出典:

経済産業省主な人材不足の原因として以下のような点が挙げられます。

人材不足の主な原因 | 概要 |

IT技術の高度化 | クラウドやAI・IoTなど新技術が次々に誕生しており、技術の進歩に人材育成が追いついていない。 |

ベテランエンジニアの退職 | 豊富な知識・経験を持つベテラン人材が退職しており、技術継承と人材の補完が難しくなっている。 属人化と言われる一定の人材にノウハウが集中していた企業は、ベテランの退職で技術力の低下を招いている可能性がある。 |

業務内容に対応するイメージ | ITインフラは常に稼働しているため、夜勤や休日出勤を強いられるイメージを持つ人は多い。 とくに運用保守はトラブル発生時に真っ先に連絡が来るケースもあり、満足にワークライフバランスを取れない人もいる。 裏方の仕事がメインのため、表立った仕事や目に見える賞賛を得にくいのも敬遠される理由の一つ。 |

インフラエンジニア不足を解消しないと、ITインフラの脆弱化や業務効率の悪化などの問題を引き起こしかねません。劣悪な職場環境を避けてより高待遇な企業に転職する社員も出てくるでしょう。そうなれば人材不足に歯止めがかからなくなります。

関連記事:インフラエンジニアの人手不足を解消する優秀な人材の獲得方法を徹底解説

2. セキュリティリスクの上昇

セキュリティ上のリスクが高まっているのも、多くの企業が抱えている課題です。情報通信機構が運営しているサイバー攻撃分析システムNICTERの調査によると、2014年~2023年の間で観測攻撃数は約25.7倍に急増しています。

攻撃手法の高度化・多様化に加え、近年はIoTの誕生でかつてはネットワークにつながっていなかった物も標的にされています。たとえば、自働車が不正に制御されて暴走したり医療機器が乗っ取られれて手術ができなくなったり、といった被害が考えられるでしょう。

一度被害に遭うと、サービスの停止や世間への謝罪・説明に迫られることになります。しかし、セキュリティ対策が追いついていない企業は少なくありません。

3. 運用コストの増大

長年ITインフラを稼働させていると、老朽化により運用保守コストが増大する傾向にあります。

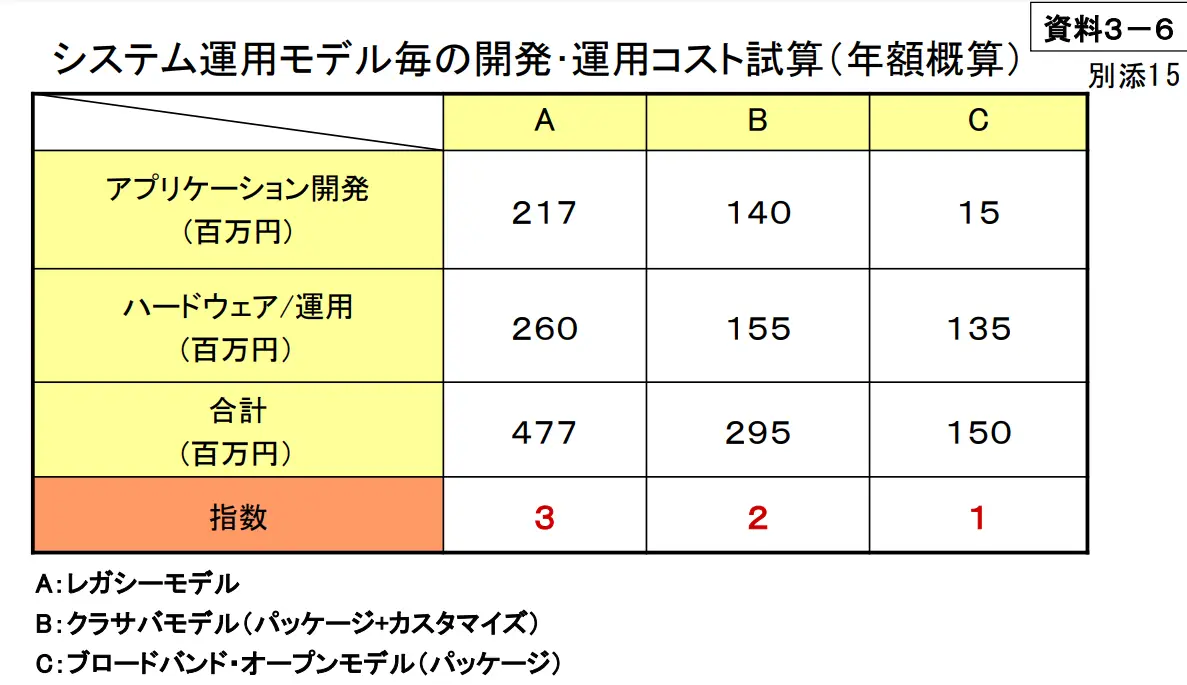

運用保守コストの相場は開発費の5~10%とされています。しかし、ハードウェアの劣化による保守やソフトウェアのアップデート、人件費の増加などでコストが上振れしている企業は珍しくありません。

実際、総務省が発表した自治体のITシステムの運用モデルでも、レガシーシステムはその他のシステムより1.6倍~3.1倍コストがかかるとの試算を出しています。

出典:総務省無理に運用コストをカットをすれば、障害発生によるサービス停止や業務効率の低下につながるでしょう。このように、運用コストの高止まりが経営を圧迫している企業は多いです。

出典:総務省無理に運用コストをカットをすれば、障害発生によるサービス停止や業務効率の低下につながるでしょう。このように、運用コストの高止まりが経営を圧迫している企業は多いです。

4. ITインフラの拡大・複雑化

ITインフラが急速に拡大・複雑化しているのも多くの企業が抱える課題です。複雑化の主な要因は以下のとおりです。

データの増加に伴うサーバーの増築

LAN、WAN、VPNなどネットワークの多様化

オンプレミス、クラウドなど運用形態の多様化

子会社、取引先とのシステム共同運用

セキュリティ対策による機器の導入

企業のシステムのニーズは時代とともに変化します。ニーズにあわせてその都度システムが変更されるため、部署ごとの改修を繰り返してシステムがつぎはぎなっている企業は少なくありません。

そうなると、いざトラブルが発生したときに原因の切り分け、特定、復旧が難しくなるでしょう。その結果、セキュリティ事故やシステム障害を起こしているケースが増えています。

関連記事:ITインフラの全体像とは?基礎知識と仕事内容を具体例も交えて解説

5. ネットワーク通信量の急増

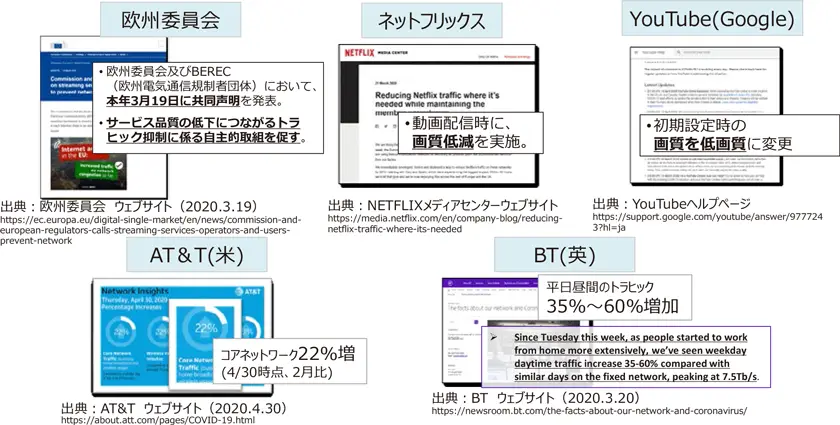

動画や生成AIなどのコンテンツの増加やIoTによるネットワークの多様化により、通信量が急増しているのも課題です。

顕著な変化が起きたのは2020年に発生した新型コロナウイルスの流行時で、巣籠もり需要によるインターネット通信量が増加。同時期に行われた東京オリンピックでは、通信量急増の対策として、一部の配信事業者ではコンテンツの低品質化を余儀なくされました。

出典:総務省

出典:総務省

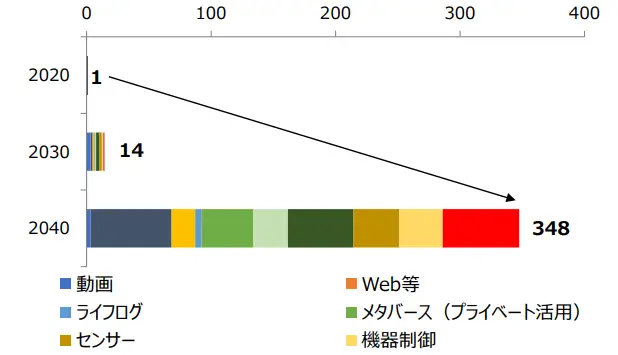

ネットワーク通信量の増加の流れはさらに加速すると予想されます。三菱総合研究所の調査によると、2020年から2040年にかけてネットワークトラフィックが348倍になるとの試算を出しました。

出典:三菱総合研究所

出典:三菱総合研究所

通信内容の内訳も多様化しており、動画やメタバース、IoTによる機器制御、生成AIなどさまざまです。最新技術の導入において通信量に耐えられるITインフラが必要ですが、整備が追い付いていないのが現状です。

ITインフラ課題の効果的な解決方法2つ【人材面】

ITインフラを安定稼働させるうえで、人材の採用・育成は重要です。ここでは、人材面からITインフラの課題を解決する方法を紹介します。

1. 外部人材を活用する

自社に専門スキルを持つエンジニアがいなければ、外部人材を活用しましょう。社外の人材は豊富な知識・経験を有しているため、即戦力として動いてくれる可能性があります。

長期間にわたって活躍してくれたら、後世への技術継承やシステムの内製化にも寄与するでしょう。外部人材を採用する方法は、主に次の2つです。

- エージェントの活用

- スカウト採用

エージェントの活用

エージェントとは、人材を探している企業に求職者を紹介する業者のことで、厚生労働大臣から認可を受けて活動しています。主に提供しているサービスは以下のとおりです。

エージェントの主なサービス | 概要・特徴 |

候補者の紹介 | エージェントのネットワークから、企業が求めるスキル、知識、経験などの条件にマッチした候補者を紹介 |

採用戦略の立案 | 業界の動向や求人マーケットなどを分析し、企業の採用戦略に関するコンサルティングを行う |

待遇・労働条件の交渉 | 候補者と企業の間に入り、年収や労働条件などの交渉を代行 |

メリットは、採用プロセスを効率化できることです。豊富な取引経験を生かして求人広告の作成や面接のスケジューリングなどを代行してくれるため、企業側はより重要な業務に集中することができます。

候補者も企業のニーズに合うようにエージェントが絞ってくれるため、採用後のミスマッチを防ぎやすいのも魅力です。エージェントと協力すれば、スムーズに即戦力を採用できるでしょう。

関連記事:インフラエンジニア採用にエージェントを活用するメリットと選び方を解説

スカウト採用

スカウトとは、企業が求職者に直接アプローチすることで、従来の採用と異なり企業が積極的に働きかけることになります。

メリットは、ピンポイントに自社に必要な人材を勧誘できる点です。人材のスキルセットや経験年数が明確なため、自社で活躍してくれるところをイメージしやすくなります。

また、積極的に転職を考えていない層にアピールできるのも特徴です。魅力的な待遇やキャリアアップの機会を提示することで、他社から優秀な人材を引き抜けるかもしれません。

関連記事:インフラエンジニアをスカウト採用するメリットや成功させる方法を解説

2. 社員のスキルアップをサポートする

すぐに外部人材を確保するのが難しい場合は、社員のスキルアップを後押ししましょう。資格の取得推奨、外部講師による研修、現場のOJTなどを積極的に行うことで、エンジニアのレベルアップを図ることができます。

育成ノウハウが仕組化されたら、他部署への水平展開や未経験者の一括教育といったスケールアップも実現できます。エンジニアをスムーズに育成する主なポイントは以下のとおりです。

報連相の徹底:業務への正しい認識、知識の定着などを把握

長期目線でサポート:社員の成長にあわせて柔軟に対応

相談しやすい環境作り:心理的安全性の確保や相談窓口の設置など

社員の特性にあわせた教育:OJTや座学など多様な手段から適した教育を実施

社員の教育に十分なお金をかけられない企業は、eラーニングを導入しましょう。オフライン研修と異なり会場の設営や講師の派遣が不要で、それに伴う人件費、宿泊費、会場設営費などのコストを削減できます。

また、インターネットがあれば、場所や時間を問わずに学習できます。業務の隙間時間や出張先などで勉強できるため、日々の仕事と両立しながらスキルアップできるでしょう。

関連記事: ITインフラ業務におすすめの資格11選!取得へのロードマップ・仕事内容・即戦力の採用方法も紹介

ITインフラ課題の効果的な解決方法6つ【技術面】

ITインフラは、構成要素やそれらを支える技術が変わることで、品質を向上させられます。ここでは、技術面からITインフラの課題を解決する方法を6つ紹介します。

- 強固なセキュリティを確保する

- 運用を省力化・自動化する

- クラウドへ移行する

- AIを活用する

- 障害耐性を高める

- 保守契約内容を見直す

専門スキル不要の対策や手軽に導入できる手法も紹介するので、できることから始めましょう。

1. 強固なセキュリティを確保する

セキュリティ対策に注力すれば、サイバー攻撃の脅威から情報資産を守ることができます。主なセキュリティ対策を下の表にまとめました。

主なセキュリティ対策 | 概要・特徴 |

システムをアップデートする | 古いバージョンだと脆弱性を狙われる ベンダーの最新情報をチェックすること |

脆弱性診断を受ける | 攻撃を受ける前にセキュリティリスクを洗い出せる ツールで手軽に診断することが可能 精密な診断はプロに依頼するのがおすすめ |

データ・通信を暗号化する | 情報が流出しても解読できない 専用ソフトやクラウドサービスで暗号化が可能 VPNを導入すれば通信経路も暗号化できる |

ウイルス対策ソフトを導入する | 外部から受信するデータにウイルスがないかチェック 動作速度や検知率を踏まえてソフトを選ぶこと |

物理対策に注力する | 自然災害対策:機材の多重化、耐火設備の導入など 入退室管理:監視カメラ、生体認証など |

セキュリティ対策を実施するときには、内部の過失・不正に注意しましょう。セキュリティ対策と言えば外部からの攻撃のイメージがあるかもしれませんが、自社の過失に起因するケースは少なくありません。

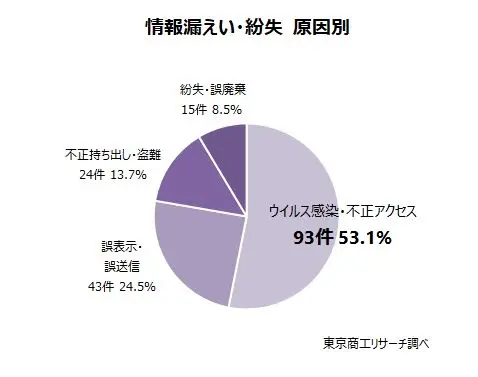

下のグラフは東京商工リサーチが発表した「個人情報漏えい・紛失事故」の調査結果です。原因別だと、誤送信や不正持ち出し、紛失などの内部原因は全体の46.9%を占めています。

出典:東京商工リサーチ

出典:東京商工リサーチ

機密情報の持ち出しやシステム利用に関するルールが曖昧だったり、社員によってセキュリティの知識に差があったりと、さまざまな背景が考えられます。情報セキュリティのガイドラインを策定し、社員教育でセキュリティ意識を醸成しましょう。

2. 運用を省力化・自動化する

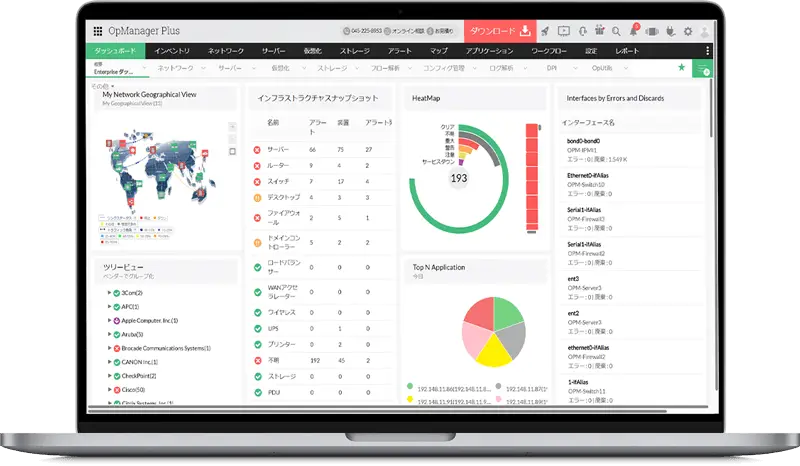

出典:ManageEngine

出典:ManageEngine

運用コストが高止まりする要因として、運用に関わる人件費の増加が挙げられます。そのため、運用そのものを自動化・省力化すれば運用コストを大幅に削減できるでしょう。

運用の自動化にはツールの導入がおすすめ。上の図のように、通信量の内訳やリソースの配分、処理の応答時間などを可視化できるため、異常に一早く気づくことができます。障害の予兆やトラブルがあればアラートを出してくれるサービスもあるので、ヒューマンエラーによる見過ごしも防げるでしょう。

なお、運用では対応の優先度を見直すことも重要です。医療や銀行のようにダウンタイムが許されないシステムなら運用の比重を上げるべきですが、Webサイトの軽微な不具合であれば、その都度の対応で問題ないかもしれません。

システムの影響度に応じて優先度を分け、ツールの導入や人材配置を検討しましょう。

関連記事:ITインフラ運用とは?仕事内容や保守との違い・外注のメリットについて解説

3. クラウドへ移行する

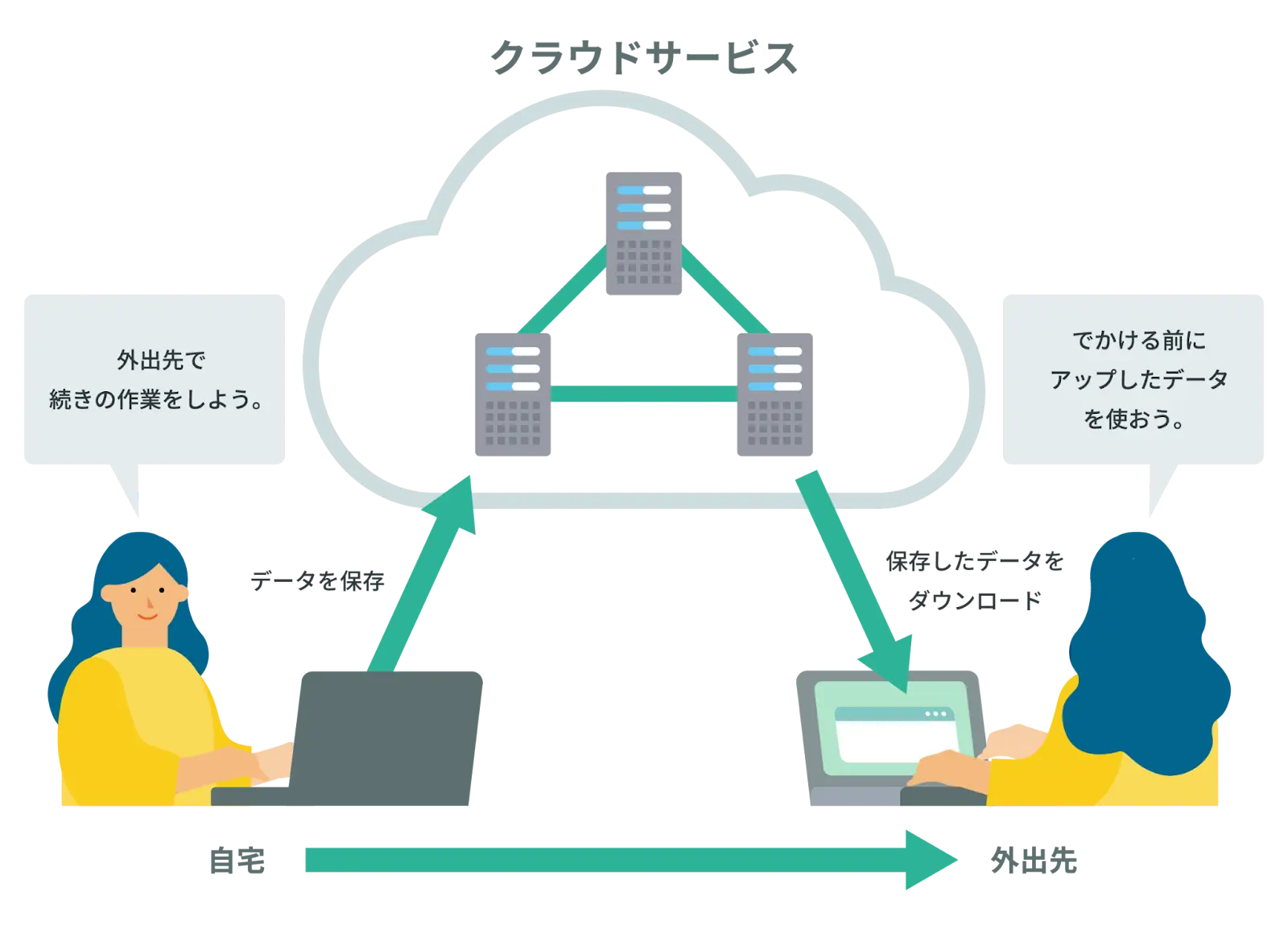

出典:総務省

出典:総務省

クラウドとは、上の図のようにストレージやサーバーなどのリソースをインターネット経由で利用できるサービスです。従来のITインフラはオンプレミス(自社でリソースを保有)が主流で、ソフトウェアの更新やハードウェアの保守がおおきな負担でした。

しかし、クラウドに移行するとハードウェアとソフトウェアの購入、設置が不要になるので、初期コストと導入の負荷を押さえられます。リソースもサービス提供事業者が管理しているため、運用面で負担が軽くなる点も魅力です。また、システムのスペックを上げたい場合は管理画面で手続きが可能。システムの性能を柔軟にコントロールすることができます。

クラウドサービスの主な提供形態を下の表にまとめました。カスタマイズ性や用途にあわせて選びましょう。

提供形態 | 概要・特徴 |

IaaS (Infrastructure as a Service) | サーバーやネットワークなどのコンピューターリソースを提供 従量課金制を採用している事業者が多くコストを適正化しやすい 大規模なITインフラを構築しやすい |

PaaS (Platform as a Service) | アプリ開発に必要なプラットフォームを提供 提供事業者によって対応可能な開発言語が異なる |

SaaS (Software as a Service) | Webブラウザからソフトウェアサービスを利用 スマホアプリでもデータの保存・処理・認証が可能 SFA、CRM、オンラインストレージなどが代表例 |

4. AIを活用する

出典:パナソニック コネクト

出典:パナソニック コネクト

AIを活用することで、これまでの業務効率を高められる可能性があります。とくに生成AIの発展は目覚ましく、プログラミング、文章作成、画像・動画制作など多様なコンテンツを瞬時に生み出すことができます。

パナソニックでは、ChatGPTを応用した生成AI「Connect AI」の導入で、コーディングの時間を3時間から5分にすることに成功。応用すれば、上の図のようにAIチャットによるトラブル対応やカスタマーサポートの自動化、システム開発の省力化も視野に入るでしょう。

5. 障害耐性を高める

どれだけ高性能なITインフラでも、時間とともに劣化するのは避けられません。いざトラブルが発生しても影響が表に出ない(もしくは最小限に食い止める)ためにも、システムの障害耐性を高めることが重要です。主な障害対策を以下にまとめました。

冗長化

バックアップ

障害対応フローの策定

BCPの策定

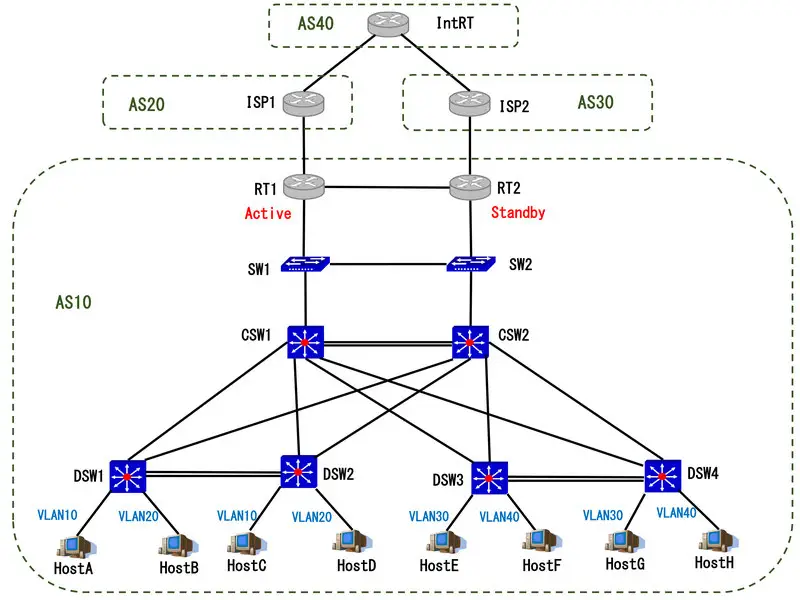

冗長化

出典:ポリテクセンター埼玉

出典:ポリテクセンター埼玉

ITインフラにおける冗長化とは、同じ機能のソフトウェアやハードウェアを複数稼働させることです。片方のシステムがダウンしても、もう一方のシステムが動いているため、表立ったトラブルを防げます。

また、機器の修理・交換、ハードウェアの更新がスムーズに行えるのも特徴。ITインフラは24時間稼働しているため、予備系統がないとメンテナンスの度にシステムを停止しなければいけません。冗長化が行われていれば、システムの利用制限や施工時間帯を気にすることなく保守ができるでしょう。

バックアップ

データを破損すると企業活動に甚大な被害が出ます。サイバー攻撃や自然災害、内部の過失などに備えてバックアップを取ることは非常に大切です。機密情報のような重要データは定期的にバックアップし、復旧手順の策定や訓練も行いましょう。

また、セキュリティパッチの適用やシステムアップデートのときに、バックアップがあれば安全に動作を検証できます。不具合が発生してもシステム本体に影響が出ないため、予期せぬトラブルを避けられるでしょう。

障害対応フローの策定

障害が起こっても迅速に解決できるよう対応フローを策定しましょう。具体的な現象を元に対応手順を可視化し、誰にどう協力を求めれば良いかまで明記します。

フローを作るポイントは、誰が見ても一定の調査を進められるようにすることです。障害はいつ起こるかわからないため、対応するスタッフの知識・スキルに依存すると、復旧が遅れるかもしれません。

障害の種類・規模にもよりますが、フローを読めば応急処置まで行えることが理想です。

BCPの策定

BCP(Business Continuity Plan)とは事業継続計画と呼ばれ、予期せぬ障害や自然災害に見舞われても、サービスを継続提供することを目的に策定します。BCPは主に以下のフローで策定します。

- 目的の設定:企業理念・経営戦略をベースに設定

- リスクの抽出:想定される災害やシステム停止の要因を分析

- 事業への影響を分析:リスクの影響度を元に継続すべき事業を優先順位付け

- 復旧計画の立案:リスクごとにシナリオを作り、復旧計画を策定

BCPは一度作って終わりではありません。定期的に改善点を洗い出し、災害に見舞われても実行できるかシミュレーション・訓練することが重要です。

6. 保守契約内容を見直す

すでに開発会社やフリーランスエンジニアに運用保守を外注している場合は、契約内容を見直しましょう。とくに契約から時間が経っていると、自社の現状にそぐわないサービスを受けているかもしれません。

ハードウェア・ソフトウェアの利用頻度が低い→定期点検の依頼を打ち切る

機器が滅多に故障しない→年間契約からスポット契約に切り換え

また、外注先そのものの変更を検討することも大切です。現在の契約内容をベースに複数社に相見積もりを出せば、いまよりコストカット、サービスの向上を期待できます。なお、相見積もりは4社前後に抑えましょう。数十社も見積もりを出すとどれも似たような条件に見えて、結局選べなくなる可能性があります。

ITインフラの課題を解決するならクロスネットワークにご相談を

本記事では、ITインフラで良くある課題と解決方法などについて解説しました。近年は既存インフラの刷新とDX化の加速、セキュリティリスクの高まりなどにより、ITインフラの課題に直面している企業が増えています。課題をそのまま放置すると、システム障害や運用コストの増大といった問題に発展するでしょう。

しかし、自社の力だけで課題を解決するのは難しい企業もいるかと思います。そのときは、プロの力を借りて迅速な解決を図りましょう。

優秀なエンジニアにITインフラの課題解決を任せるなら、ぜひクロスネットワークにご相談ください。クロスネットワークはインフラエンジニア専門のエージェントサービスで、通過率5%と厳しい審査に合格した人材のみ在籍しています。ITインフラ業務を得意とするエンジニアをクライアントの要望にあわせてスムーズにマッチングします。

採用後のやりとりもサポートしますので、トラブルを回避できるのもメリット。さらに、登録しているインフラエンジニアと合意があれば、正社員登用もできます。

エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週3日程度の依頼も可能なので、自社の必要リソースにあわせて柔軟に外注できます。

こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力のインフラエンジニアをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスネットワークの特徴

- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。