長年ITインフラを稼働させていると、障害の頻発によるパフォーマンスの低下が目立ってくるかと思います。加えて、近年はDXの加速、AIや5Gの誕生によりITインフラを取り巻く環境は急速に変化しています。時代のニーズにあわせて自社インフラの品質を上げたいが、どこから保守をすれば良いのかわからない企業は少なくありません。

そこで、本記事では以下の内容について解説します。

ITインフラ保守の業務内容

ITインフラの保守で求められる知識・スキル

効率的に保守するためのポイント

本記事を最後まで読めば、ITインフラの保守でやるべきことを理解し、システム全体の品質を保つことができます。企業のシステム保守担当者やITインフラの老朽化にお悩みの中小企業経営者は、ぜひ参考にしてください。

ITインフラの保守とは?

ITインフラの保守とは、システムの老朽化に伴いハードウェアの修理・交換やプログラムの改修などを行うことです。

ITインフラは数年~数十年単位で稼働させなければいけないため、運用期間中にシステムを取り巻く環境も変化するでしょう。たとえば、サービスの拡充に伴うサーバーの増築やストレージの交換、ソフトウェアのバージョンアップなどさまざまです。

保守を疎かにすると、パフォーマンスの低下やシステム障害の頻発など多方面に影響が出てしまいます。ITインフラの安定稼働は自社の信頼に直結するため、それを支える保守は重要な業務です。

ITインフラ運用との違い

ITインフラにおいて保守と運用は混同しがちな用語です。両者の意味を以下にまとめました。

運用:システムを安定稼働させるためために監視・管理すること

保守:システム性能を維持するためにハードウェアの修理や交換、ソフトウェアの改修などを行うこと

両者の違いはシステム自体を変更するかどうかです。運用はシステムの安定性をチェックすることが主たる業務ですが、システムの状態を変えることはありません。一方、保守はシステムが一定の性能を発揮できるよう、直に手が加えられます。医療にたとえると、運用が健康診断で保守が治療に該当するでしょう。

運用は、保守へスムーズにエスカレーションするうえで大切な業務です。運用中に障害の兆候をつかむことで、必要な保守を見極めることができます。

関連記事:ITインフラ運用とは?仕事内容や保守との違い・外注のメリットについて解説

ITインフラ保守の主な仕事内容5つ

ITインフラ保守の主な業務内容は以下の5つです。

- 障害対応

- ハードウェアの修理・交換

- ソフトウェアのアップデート

- 問い合わせ対応

- 改善提案

1. 障害対応

どれだけ高性能なITインフラを構築しても、障害は避けられません。サーバーやストレージ、ネットワーク機器などは物理的な故障が伴うからです。障害対応は以下のフローに沿って対応します。

- 原因の絞り込み

- 解決策の立案・実行

- 解決策が実行できたか確認

障害対応は運用計画書にまとめておきましょう。とくに発生頻度の多いトラブルはマニュアル化し、どの保守担当者が読んでも解決できるよう具体化します。

運用計画書のとおりに対応しても解決できない場合は、責任者に連絡を取り、指示を仰げる体制を整えることが大切です。電話やチャットでやり取りして、可能な限り情報を伝えて障害を解消します。

一通り障害対応が終わったら、原因、対応方法、再発防止策などを運用計画書にまとめましょう。保守の教育資料として活用すれば人材のレベルアップにつながり、障害対応のスピードを高めることができます。

2. ハードウェアの修理・交換

ハードウェアはITインフラを構成する物理的な要素なので、経年劣化は避けられません。ハードウェアには耐用年数があり、減価償却(固定資産の取得に要した支出を使用期間にわたり費用として配分)が終わるタイミングで交換するのが一般的です。

ハードウェアの改修、取替えを見越してシステムを冗長化することも重要です。ITインフラにおける冗長化とは、同じ役割を果たすハードウェアを複数稼働させること。交換・修理のときに予備系統でシステムを稼働させられるため、ユーザーへの影響を抑えることができます。

3. ソフトウェアのアップデート

OSやアプリケーションなどのソフトウェアをアップデートすることも、ITインフラ保守に欠かせない業務です。アップデートとはシステムを最新の状態に保つことで、セキュリティ上の脆弱性解消、サービスの向上を目的に行われます。

アップデートをしなくても一定のパフォーマンスは保たれますが、ベンダーのサポートが受けられなかったりサイバー攻撃に遭ったりなど深刻な影響が出るかもしれません。

スムーズにアップデートするため、検証環境を用意しましょう。ハードウェアとの相性が悪く、予期せぬ挙動や障害が起こる可能性があるからです。

検証に問題がなければ本番環境でアップデートを実施します。規模によってはサービスの停止も必要なため、影響が少ない深夜に行うか、日中の場合は数か月前から告知するのがベターです。

4. 問い合わせ対応

ITインフラは全社で利用されるため、あらゆる部署から問い合わせを受けます。障害の対応依頼や増員に伴うソフトウェアのセキュリティ設定変更、工事の打ち合わせなど内容も多岐に渡ります。

ただしすべての問い合わせに対し、同じ優先度で対応するのは現実的ではありません。下の表で例を示しているように依頼日や期限、作業内容を元に優先順位を設定しましょう。

問い合わせ対応管理表 | |||

発生日 | 依頼期限 | 依頼内容 | 進捗 |

1/25 | 2/1 | 新任者アカウントの追加 | 未 |

1/26 | 1/30 | 総務部PC端末の交換 | メーカーに発注済 |

1/27 | 2/10 | リモート環境の構築 | 機材調達済み 環境構築は未 |

問い合わせ対応は可能な限りルーチン化しましょう。そもそも問い合わせ内容はある程度傾向があり、よくあるケースとしてドキュメント化すればスムーズに対応できます。スケジュールを漏れなく把握できるよう、BackLogやGitHub Issueなどの管理システムを導入するのもおすすめです。

5. 改善提案

ITインフラの性能を維持・向上させるために何をすべきなのか、改善提案することも重要です。改善提案のポイントは以下のとおりです。

改善を実施しないことによるリスクの明示:システム障害・業務効率の低下など

改善のメリットの明示:保守費の削減、属人化の解消、業務時間の短縮など

改善提案をするときには他社の事例も盛り込みましょう。課題の背景や提案内容の成果などがわかるため、提案内容に説得力を持たせることができます。

予算に余裕ができそうなら外注も視野に入れましょう。開発会社のスケールメリットや専門性を生かせば、ITインフラの品質向上に寄与します。

ITインフラ保守に必要な知識・スキル7つ

ITインフラはハードウェアやソフトウェアが複雑に連携しているため、それらを理解できる人材が求められます。ITインフラ保守に必要な知識・スキルは主に下の7つです。

- ネットワーク

- サーバー

- OS

- セキュリティ

- クラウド

- コミュニケーションスキル

- コンセプチュアルスキル

1. ネットワーク

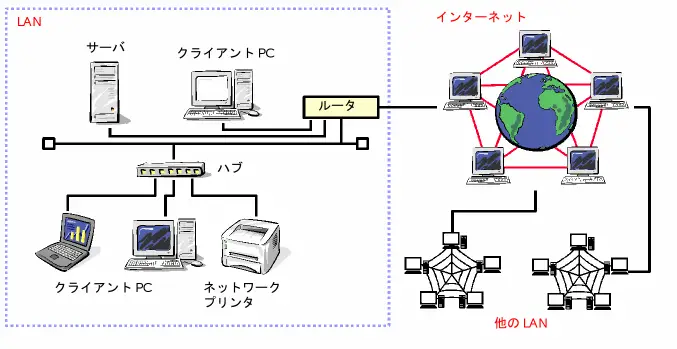

出典:熊本大学ITインフラにおけるネットワークとは、コンピューターに保持された情報をやり取りするために、デバイス同士が相互に接続された状態を指します。主なネットワークの種類を下の表にまとめました。

出典:熊本大学ITインフラにおけるネットワークとは、コンピューターに保持された情報をやり取りするために、デバイス同士が相互に接続された状態を指します。主なネットワークの種類を下の表にまとめました。

ネットワークの種類 | 概要・特徴 |

LAN(Local Area Network) | 家庭・オフィスのように限られた範囲でつながるネットワーク PCやプリンター、スピーカーなどを相互に接続(上図左) |

WAN(Wide Area Network) | 地理的に離れた部署や事業所とやり取りするためのネットワーク 遠距離のLAN同士を接続する役割もある(上図右) |

インターネット | 世界中のネットワークが連結されたもの Webサイトの閲覧やビデオ通話、メールの送受信など多様な情報のやり取りが可能 |

モバイルネットワーク | スマホやiPadなどの持ち運び端末でネットワークにアクセスできる状態 IoTや5Gの登場により家電や自動車などもモバイルネットワークに接続されている |

ネットワークは単に配線や設定を行うだけでは、求めている機能を発揮できない可能性があります。サーバーのスペックや構成、セキュリティ上の脅威、デバイスの特性を考慮してネットワークを構築できる人材が求められます。

2. サーバー

サーバーとは、ネットワーク越しにユーザーに何らかのサービスを提供する仕組み・機器のことです。

具体的にはユーザーが何らかの要求(リクエスト)を送り、サーバーがリクエストに応じた処理を返します。Webサイトを例に挙げると、ボタンをクリックしたら見たいページに遷移するイメージです。サーバーの主な種類は以下のとおりです。

サーバーの種類 | 概要・特徴 |

Webサーバー | Webブラウザのリクエストに応じてコンテンツを表示 httpというプロトコル(通信規約)に沿ってやり取り |

データベースサーバー | データを管理、保存、バックアップを行う データの種類や属性が整理され、検索しやすいように整理 |

アプリケーションサーバー | リクエストに応じてアプリケーションを実行 セッション、トランザクション、セキュリティなどの管理機能を搭載 |

ファイルサーバー | 同一ネットワーク内で他者とファイルを共有 OSに標準装備されているサーバーが多い |

メールサーバー | メールを送受信するためのサーバー IPアドレスを管理するDNSサーバーも必要 |

サーバーを安定稼働させるために、幾重にも冗長化や負荷分散が施されています。サーバー1台当たりに求められる性能も高まっており、CPU、GPU、ストレージ、管理プロセッサといったハードウェアへの知識にも明るい人材が重宝されます。

3. OS

OS(Opareting System)とは、ユーザーがコンピューターを操作するときの環境を提供するソフトウェアです。たとえば、デスクトップのアイコンをクリックし、アプリが起動するのもOSのおかげです。OSの主な役割を下の表にまとめました。

OSの主な役割 | 概要・特徴 |

アカウント管理 | サーバーへのアクセス権の削除、変更などの操作を管理 ユーザーの権限に応じてアクセス権を制御 |

プロセス管理 | プログラムの入出力、実行、スケジューリング、優先度を管理 |

メモリ管理 | プログラムに必要なメモリの割り当て・開放 他のプログラムがメモリを使用している場合は、他のプログラムのアクセスを禁止 |

ファイルシステム管理 | ファイル・ディレクトリの削除、作成、コピーなどを管理 データの保護や読み書きも行う |

ハードウェア管理 | CPU、ストレージ、入出力装置などのリソースを管理 プログラムへの効率的なリソースの割り当てを行う |

代表的なOSとしてWindowsやmacOS、Linuxなどが挙げられます。それぞれのOSに特徴があるので、スキルを身に付けるならベンダー主催の民間資格を取得すると良いでしょう。

関連記事:ITインフラ業務におすすめの資格11選!取得へのロードマップ・仕事内容・即戦力の採用方法も紹介

4. セキュリティ

セキュリティ構築はITインフラ保守の中核になる技術です。サイバー攻撃は年々高度化しており、かつては盤石と思われていた防御が破られる可能性があるからです。情報通信研究機構が開発したサイバー攻撃分析システムNICTERによると、2014年から約2023年で観測パケット数は約25.7倍に急増しています。

これらの攻撃からシステムを守るのが、セキュリティエンジニアの責務です。システム全体でセキュリティを強化できるよう、脆弱性診断やセキュリティ検査、サイバー攻撃を受けた場合の復旧計画の立案も行います。

セキュリティの知識を深めるならIPA(情報処理推進機構)の情報セキュリティマネジメント試験の取得がおすすめです。情報セキュリティの運用計画、改善、評価など基礎知識を網羅できます。

5. クラウド

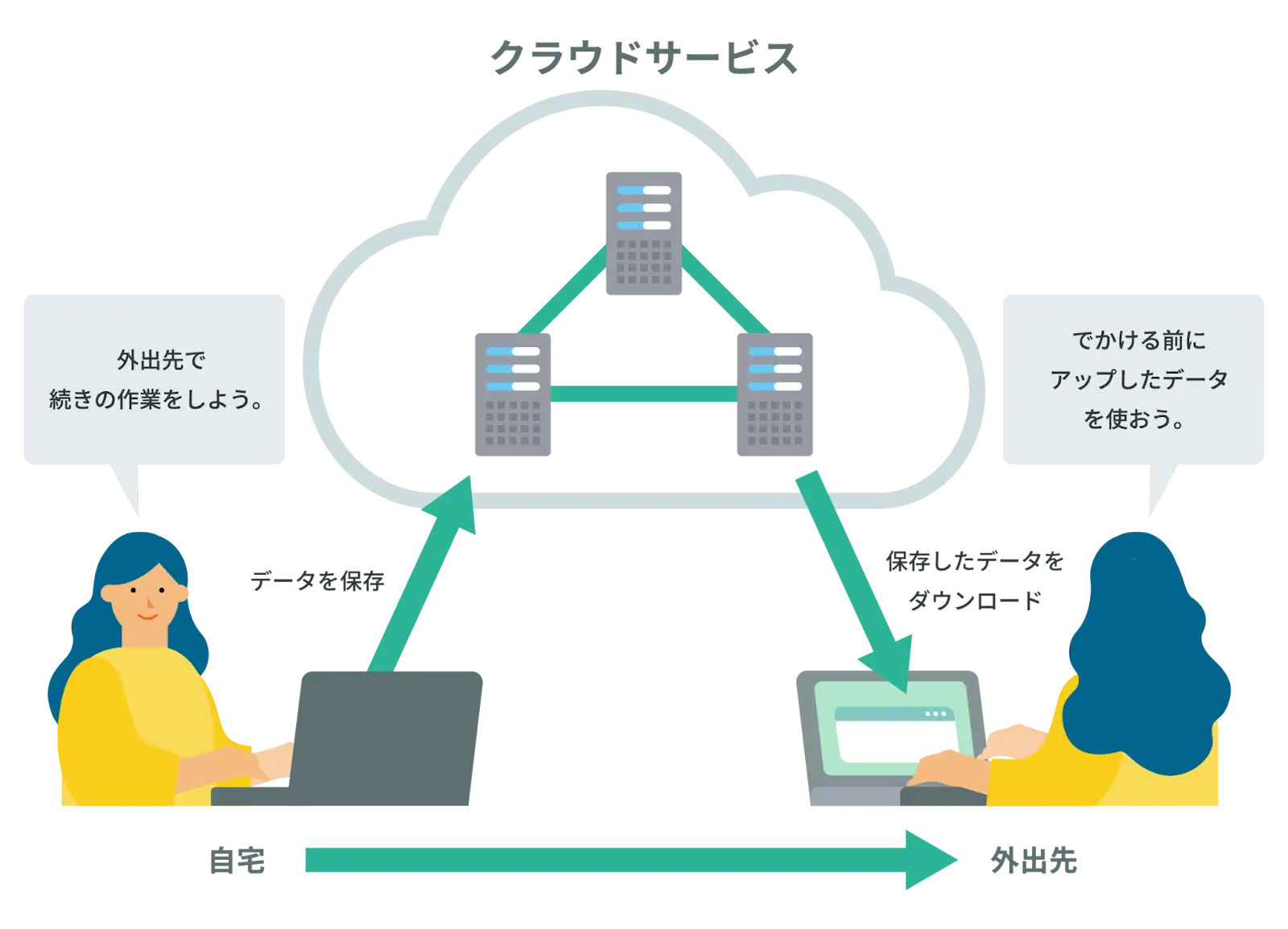

出典:総務省

出典:総務省

クラウドとはサーバーやストレージ、ソフトウェアなどのコンピューターリソースをインターネット経由で利用できる技術です。

これまで多くの企業では、ITリソースを社内で保有するオンプレミスを採用していましたが、ITインフラの多機能化・複雑化により運用コストが増大。エンジニア不足も影響して、初期投資が安価で管理負担の少ないクラウドに移行する企業が増えました。

とくに注目を集めているのがパブリッククラウドです。パブリッククラウドとは企業・個人を問わず誰もが利用できるクラウドサービスのこと。大手のサービスを使えば、強固なセキュリティや多機能性、圧倒的なスケーラビリティなど多様なメリットを得られます。主なパブリッククラウドは以下のとおりです。

主なパブリッククラウド | 概要・特徴 |

AWS(Amazon Web Service) | 世界中にデータセンターを保有し高い可用性、信頼性を持つ 活発なコミュニティ活動と豊富なドキュメントのおかげで初心者でも参入しやすい 大手クラウドサービスのなかでも高いシェアを誇る |

Microsoft Azure | 企業向けに特化した機能が充実 Microsoft製品のとの親和性が高い 既存のオンプレミス環境との連携が容易 |

GCP(Google Cloud Platform) | 100種類以上のサービスを提供 AI・機械学習に特化したサービスに強み GmailやYouTubeで培った運用ノウハウを応用 |

企業によっては、特定のクラウドサービスを使いこなせるかを重視することがあります。大手クラウドサービスでは独自の認定試験も実施しているので、求職者が認定を受けていれば、一定のクラウドスキルを評価できるでしょう。

6. コミュニケーションスキル

ITインフラ保守は一人で完結することはなく、顧客やプロジェクトマネージャー、プログラマー、営業などがチームになって対応します。コミュニケーションによる良質な人間関係作りは仕事の成果にも直結するため、インフラ技術より重視する企業も少なくありません。

コミュニケーションスキルは、主に以下の能力に細分化されます。

主なコミュニケーションスキル | 概要・特徴 |

リーダーシップ | チームのパフォーマンスを最大化する能力 目標のために率先して動く行動力 チームのモチベーション管理力 |

関係構築スキル | 相手の理解に努めて信頼関係を醸成する 心理的安全性の確保が必要 相手の話に真摯に耳を傾けることが重要 |

交渉スキル | 顧客との商談で信頼関係を築く お互いのメリットを理解して納得できる結果を出す |

プレゼンテーションスキル | 自分の主張を他者に伝えるスキル ロジックと感情のバランスを取って訴求 |

コーチングスキル | チームメンバーを指導するスキル 問いを工夫して相手に気づきを与える教育が必要 |

コミュニケーションスキルは、漫然とふだんの業務をこなしているだけでは身に付きにくく、主体的に仕事を取りに行くことで得られる能力です。人材採用では積極性を発揮したエピソードを訪ね、候補者のコミュニケーションスキルを見極めましょう。

7. コンセプチュアルスキル

コンセプチュアルスキルとは、物事の本質を見抜き最適な判断を下す能力で、本来は経営層や事業責任者など上位層に求められるスキルです。

しかし、近年はITインフラが高度化・複雑化しており、これまで対処したことがないようなトラブルも解決しなければいけません。プロジェクトの規模がおおきいケースもあるため、より本質的な判断を下す能力が要るでしょう。コンセプチュアルスキルを細分化すると以下のようになります。

主なコンセプチュアル | 概要・特徴 |

論理的思考力 | 物事の筋道を立てて矛盾のない結果を導く力 |

水平思考力 | 従来の枠組みに捉われず自由な発想を展開する力 |

クリティカルシンキング | 批判的思考に基づいて物事を客観視する 「本当にこれで良いのか」「なぜこのような結果が出るのか」など問い続けることが重要 |

多面的思考力 | 1つの事象・課題に対し角度を変えてアプローチ |

俯瞰力 | 物事の全体像を見る力 現在だけでなく未来を見通すことも重要 |

コンセプチュアルスキルは抽象的な能力のため、一朝一夕で身に付くわけではありません。通常業務だけでは気づきにくい側面もあるので、外部の人材開発研修も活用してスキルアップを図りましょう。

ITインフラ保守のポイント7つ

ITインフラを保守するポイントを7つ紹介します。

- システムの異常を定義する

- 運用計画書を準備する

- 二次被害に注意する

- データの移行に配慮する

- 保守計画・準備は入念に行う

- 保守の知見を水平展開する

- 専門家のサポートも視野に入れる

1. システムの異常を定義する

異常に対する判断はエンジニアの知識・経験によるところも多く、異常の定義を明文化していなければ属人的な保守が横行してしまいます。監視しているシステムの値は、以下の2つに分けて異常を定義しましょう。

警告:とくに対処はせず注意深く監視する範囲で、後日対応でも問題なし

エラー:即座に保守が必要な状態

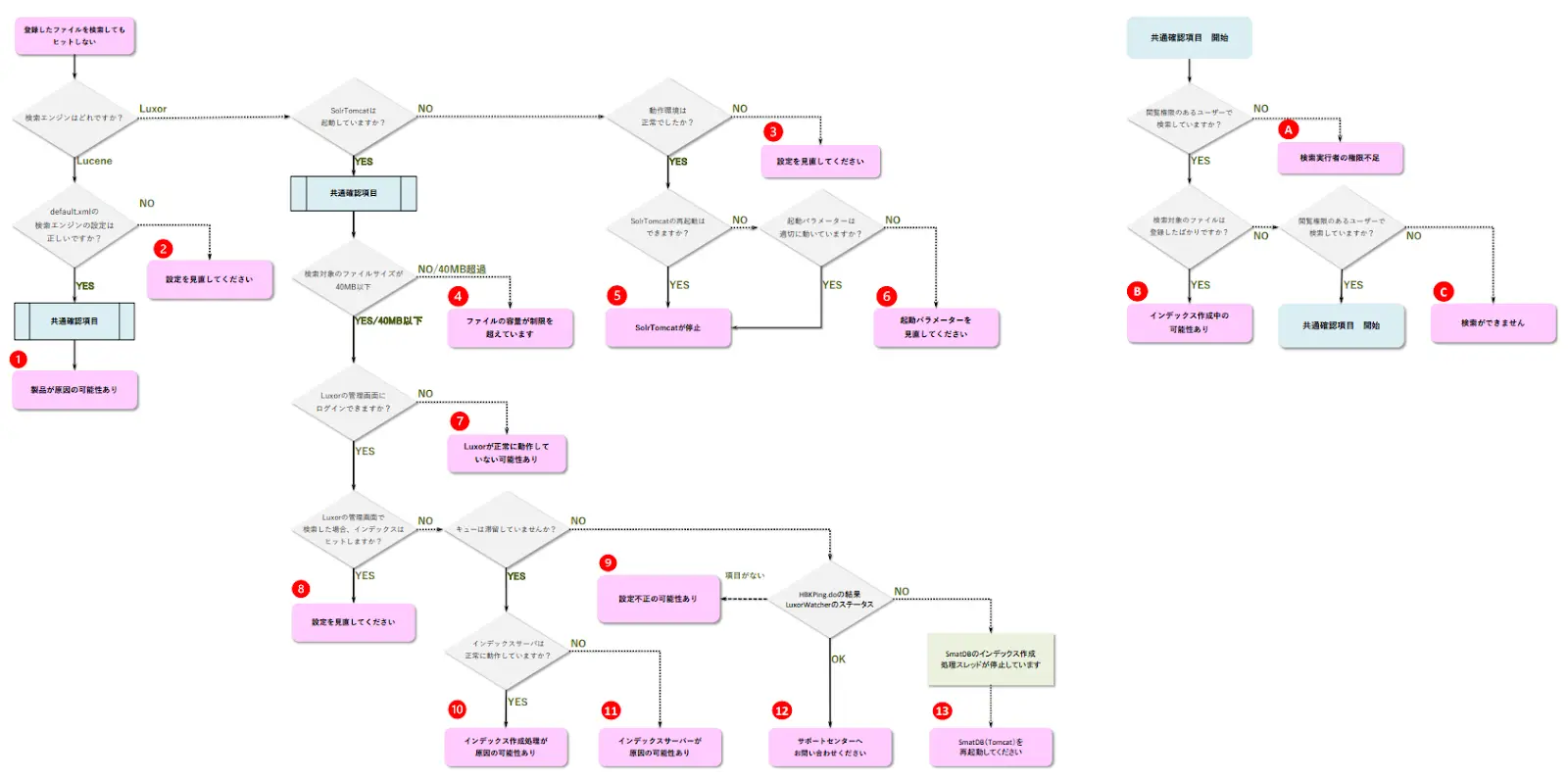

異常が発生したときのために、下記のような対応フローを策定しましょう。現象ごとに対処法をビジュアル化し、現場で対応しきれない場合は関係各所への連絡と復旧時期の目安を伝えます。

出典:SmartDB

出典:SmartDB

フローを作るときには、誰が読んでも一定の水準まで対応が進められるようにすることが重要。未経験者が読んでも理解できるかチェックし、復旧訓練を実施することも検討しましょう。

2. 運用計画書を準備する

運用計画書とは、障害の対応方法や責任者の連絡先、業務マニュアルを明記したドキュメントです。

運用は24時間必要で、それに伴う保守はいつ発生するかわかりません。保守に当たるエンジニアのスキルにも差があり、経験不足な担当者が個人の判断で対応に当たると、二次被害を引き起こしかねません。

運用計画書は誰が読んでも理解できるよう、専門用語は少なくする、図解を入れるなど工夫しましょう。業務理解の一環で未経験者・新任者に作成を依頼するのも有効です。

一度作った運用計画書は定期的にブラッシュアップしましょう。内容の更新日時や修正の背景まで記載すると精度が高まります。

3. 二次被害に注意する

保守を行うときには作業ミスで二次被害を起こさないことが重要です。

たとえば「2つのディスクのうち誤って別のディスクを交換する」といったミスが考えられます。作業環境が悪くて、施工中に機器を破損させたり誤ってケーブルを外したりするリスクも出てくるでしょう。

とくに緊急のときこそ、作業ミスをしやすい箇所や影響するシステムの洗い出しを入念に行う必要があります。また作業者の知識・経験も影響するので、担当者のスキルも把握することが大切です。

4. データの移行に配慮する

ハードウェアの交換を行うときに最も配慮すべきなのがデータの移行です。オンプレミスでサーバーを交換するときにはデータの移行が必要で、容量によっては数日かかるケースも珍しくありません。

交換の数日前から新旧両方のサーバーを稼働させ、データを書き込んでおきましょう。数日間実施するとデータの差分が出てくるため、サーバーの設置当日までデータの書き込みを行うと、スムーズにデータを移行できます。

5. 保守計画・準備は入念に行う

保守を行うときには綿密に施工計画を立てましょう。保守の内容や規模にもよりますが、機材の搬入や配線、システムの一時停止など大掛かりな施工が想定されます。

作業前には工事シミュレーションを行い、作業上のリスクの洗い出しや安全確保に努めましょう。機器の疎通テストやネットワークの仮設定など、事前検証も欠かせません。

当日の作業はなるべく小刻みにスケジュールを立て、可能な限り現地での作業を少なくすることがポイントです。もし、自然災害や業務の都合で保守が難しくなった場合は、延期・中止も視野に入れるべきです。

保守が終わったら作業内容はすべて記録しましょう。実施時刻や施工内容、担当者、作業手順を明記すれば、後に不具合が発生しても迅速に原因を究明できます。

6. 保守の知見を水平展開する

保守の知見は担当者や一部のチームだけでなく、なるべく多くの部署に水平展開しましょう。障害発生時の概況、顧客への影響後、一次原因、二次原因、応急処置方法、恒久対策を共有し、全社で保守の品質アップを図るのです。

ただし、ドキュメントの共有や机上教育だけでは不十分かもしれません。ダミーシステムを用意し、過去の障害事例を再現して自分ごとにできる環境作りも大切です。復旧訓練も行って、不足しているスキルや課題を見つけるのも有効です。

7. 専門家のサポートも視野に入れる

依頼先 | メリット | デメリット |

開発会社 | 保守に必要なリソースを節約 設計構想もサポート | 外注費が割高 コミュニケーションコストがかかる |

フリーランスエンジニア | 豊富な知識・経験を保有 正規雇用より割安 | 帰属意識が低い人材がいる |

自社での保守が難しい場合は専門家のサポートも検討しましょう。自社にはない知見やスキルを活用できるため、保守の品質を高めることができます。主な依頼先は、開発会社とフリーランスエンジニアに分けられます。

開発会社

開発会社は保守に長けたエンジニアが多く在籍しているため、深刻な障害や複雑な保守が発生してもスムーズに対応できるでしょう。業務の負担も軽減できるので、研究開発や新規営業など付加価値のある仕事にリソースを割きやすくなります。また、設計戦略や構築の構想をサポートしてくれることもあります。

デメリットは外注費用が高額になりがちなことです。一般的に運用保守コストは開発費の5~10%程度で、外注となるとそれより割高になる可能性があります。

また、コミュニケーションに手間がかかりやすい点にも注意が必要です。自社のエンジニアであれば直接やり取りできますが、開発会社となると専門の窓口や営業担当を仲介するケースがほとんどです。

自社の価値観や経営方針を理解してもらう必要もあるため、初めて外注するときにはコミュニケーションコストがかかることは念頭に置きましょう。

フリーランスエンジニア

フリーランスエンジニアは保守を円滑に進めるうえで注目されている選択肢です。

豊富な保守経験を有しているエンジニアが多いため、即戦力として対応してくれるでしょう。正規雇用のように社会保険や福利厚生費用、教育が必要ないのも魅力です。また、自社の人材とうまく協業してくれたらプロの知見を学べるため、内製化にも拍車をかけられます。

デメリットは、正社員ほど自社への帰属意識を見込めないことです。フリーランスエンジニアは複数の案件を受注していることもあり、待遇によってモチベーションに差が出る可能性があります。

企業側は高い報酬や成長の機会を提示して、フリーランスエンジニアの興味を惹きつけるようにしましょう。

関連記事:インフラエンジニア採用にエージェントを活用するメリットと選び方を解説

ITインフラ保守に関する良くある質問

最後に、ITインフラの保守で良くある質問に回答します。主に人材採用や教育に関わることなので、企業の人事担当者、中小企業の経営者は要チェックです。

ITインフラ保守は未経験でもできる?

ITインフラ保守は未経験でも対応可能です。

とくに運用寄りの業務だと、システムの全体像の理解を深めるために未経験者を配置する企業は珍しくありません。しかし、保守はいつ発生するかわからないため、経験の差がシステムの品質に直結する傾向にあります。即戦力性を重視するなら経験やスキルセットを重視しましょう。

ただし、長期目線で内製化を視野に入れる場合は、未経験者や新卒採用も検討することをおすすめします。

関連記事:インフラエンジニアを新卒採用すべき?即戦力人材を獲得する方法も解説

ITインフラ保守の求人倍率は高い?

ITインフラ保守を担うインフラエンジニア求人倍率は高い傾向にあります。

厚生労働省の調査によると、インフラエンジニアの求人倍率は全国平均で約2.23倍です。とくに大都市圏やインフラ保守が進んでいる地域の需要は顕著で、東京都で3.57倍、大阪府で3.88倍と全国平均より1.5倍以上の倍率を示しています。

近年はDXの加速や老朽化したITインフラの整備で、ますます保守人材の需要が高まると予想されます。一方で高度な専門性が求められるため、採用に苦しむ企業は少なくありません。

優秀な人材を採用できるよう、魅力的な待遇やスキルセットの明示など求職者の興味を惹く求人を打ち出す必要があります。

関連記事:インフラエンジニアの求人倍率と動向を確認|効率的な採用方法も解説

社内ITインフラの構築・改善を外注するならクロスネットワークにご相談を

本記事では、ITインフラ保守の概要と主な業務内容、必要な知識・スキルなどについて解説しました。長年システムを運用すると、ハードウェアの老朽化やソフトウェアの陳腐化などで、保守に迫られる機会が増えてきます。

しかし「保守の経験が浅いからプロにお願いしたい」「保守のリソースをなるべく抑えたい」という企業もいるでしょう。

優秀なエンジニアにITインフラの保守を依頼するなら、ぜひクロスネットワークにご相談ください。クロスネットワークはインフラエンジニア専門のエージェントサービスで、通過率5%と厳しい審査に合格した人材のみ在籍しています。ITインフラの知識・経験が豊富なエンジニアをクライアントの要望にあわせてスムーズにマッチングします。

採用後のやり取りもサポートしますので、トラブルを回避できるのもメリット。さらに、登録しているインフラエンジニアと合意があれば、正社員登用もできます。

エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週3日程度の依頼も可能なので、自社の必要リソースにあわせて柔軟に外注できます。

こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力のインフラエンジニアをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスネットワークの特徴

- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

新卒で大手インフラ企業に入社。約12年間、工場の設備保守や運用計画の策定に従事。 ライター業ではインフラ構築やセキュリティ、Webシステムなどのジャンルを作成。「圧倒的な初心者目線」を信条に執筆しています。